【総集編】サブスクリプションの基礎から実践まで|成功させる活用法を徹底解説

サブスクリプションとは、顧客が製品やサービスを一定期間「利用する権利」に対し、料金を徴収するビジネスモデルです。製品を顧客に売り切る形から転換した新たなビジネスモデルとして取り入れる企業が年々増えています。

ここでは、サブスクリプションビジネスについて、基礎知識やメリット・デメリット、BtoB・BtoCそれぞれの事例、成功させるポイントなどをまとめて解説します。

拡大し続けるサブスクリプションビジネス

サブスクリプションの市場は、毎年右肩上がりで成長を続け、2023年には1兆円を超えるとされています。サブスクリプションビジネスとはどのようなものか、あらためて確認をしておきましょう。

サブスクリプションとは

「サブスクリプション」とは、製品やサービスを一定期間「利用する権利」に対して、定額の料金を継続的に徴収するサービスのことです。1回の取引で「所有する権利」を売り切るのではなく、「継続的に料金を徴収する」ところに特徴があります。近年は、BtoC向けの動画配信やレンタルサービスだけではなく、BtoBにおいても広く浸透してきています。

他ビジネスとの違い

サブスクリプションと類似するものとして、「リース」や「レンタル」、「リカーリング」があります。三者は「利用する権利」を提供する点では同じであるものの、契約のあり方や提供するサービスが異なります。

リースは、自動車や複合機、サーバーなどの比較的高額なハードを、契約者の希望に応じてリース会社が購入し、それを貸し出すビジネスモデルです。リースが、長期契約を前提に月額料金を徴収するのに対し、サブスクリプションは、いつでも解約できるという違いがあります。また、対象製品の製造・販売者と契約者の間に、リース会社という第三者が介在することも異なる点です。

レンタルは、レンタル会社が所有するものを契約者に貸与するビジネスです。1日~数日、時間単位という「短期契約」を前提に、契約者に貸与するビジネスです。一方のサブスクリプションは、長期に渡って継続的に「貸し出し続ける」という違いがあります。

ウォーターサーバーやプリンター、また髭剃りなどが代表例であるリカーリングは、ベースとなる製品や設備とセットで使用する「消耗品を継続購入させる」ビジネスモデルです。サブスクリプションが、毎回定額料金の徴収であるのに対し、リカーリングは、消耗品に対する従量課金による請求であるところに違いがあります。

サブスクリプションが浸透した背景

なぜサブスクリプションが、浸透・拡大しているのでしょうか。それには、消費行動とビジネス環境の変化が影響しています。

「所有から利用」へ。消費行動の変化

生活者の消費活動は多様化が進み、機能やスペックを重視した「モノ」の消費から、「コト」「イミ」「トキ」など、体験を重視する方向へと、価値観が変化しています。体験重視になるにつれて、モノを「所有」する必要性が薄れ、使いたいときに使いたい分だけ「利用」するニーズが拡がり、サブスクリプションが浸透するようになりました。

ビジネス環境の変化

あらゆる市場でコモデティ化や競合との競争激化が進み、ビジネス環境は一層シビアな状況に陥っています。また、企業が市場で生き残るには、グローバル化やDXの推進が求められます。厳しい環境下でも、サブスクリプションビジネスが受け入れられると、継続的で安定した収益となる「LTV」を確保することが期待できることから、参入する企業や事業が増えています。

今後も市場は拡大

矢野経済研究所によると、国内のサブスクリプションビジネスの市場規模は、2020年度で8,759億円、2021年度予測で9,965億円(前年比13.8%増)、2022年度で1兆769億円と1兆円を超え、2023年度には1兆1,490億円まで拡大すると予測されています。

消費者意識の変化拡大や、新型コロナウィルスによる新たなライフスタイルの確立で、ビジネス領域が広がったことも、市場の活性化を後押ししています。

詳細はこちら▼

【基礎編】サブスクリプションとは?他ビジネスとの違いやメリット・デメリットを解説

サブスクリプションサービス:事業者のメリット・デメリット

ここからは、サブスクリプションサービスを提供する事業者側の、メリット・デメリットを紹介します。

事業者のメリット

継続的な収益による安定経営

サブスクリプションビジネスを展開する事業者の最大のメリットは、継続的に安定した収益を得られることです。従来の売り切り型のビジネスモデルでは、毎月収益が変動するので、新たな投資などに踏み出しにくい面がありました。

一方サブスクリプションビジネスは、「顧客数×定額料金」で収益を計算できることから、経営計画を立てやすくなり、投資にも積極的に踏み切ることができます。投資でサービスを魅力的にすると顧客が増え、それにより収益が増えるという好循環も生まれてきます。

詳細な顧客データの取得

サブスクリプションビジネスは継続型であることから、顧客の利用履歴を長期間にわたって蓄積できます。このデータを分析・活用することで、顧客ニーズに合ったサービスの提供ができ、顧客満足度やLTV向上につなげられます。

また、アップセルやクロスセル提案のタイミングや、的確なアプローチの方法なども把握でき、営業活動やリソースの最適化も実現できるでしょう。

新規顧客を獲得しやすい

ビジネスツールやシステムの導入には、膨大なコストが必要となるものの、サブスクリプションでは、企業が必要なものを必要な分だけ低額かつ定額で利用できるので、初期費用やランニングコストを抑えられます。利用する側にとっては、気軽に導入できることから、新規顧客を獲得しやすくなります。

事業者のデメリット

大きな初期コストがかかる

サブスクリプションビジネスを始めるには、提供する製品やサービス、コンテンツ、システムの開発費、顧客対応用の人件費などの開発コストがかかります。顧客や市場ニーズに合わせた継続的な改善も必要なので、これらにかかる準備金も、ある程度用意しておかねばなりません。

サブスクリプションビジネスは、黒字化するまでに時間がかかるため、これらを踏まえた損益シミュレーションを組んでおくことが重要です。

ノウハウやリソースが必要

サブスクリプションビジネスを立ち上げ継続させるには、専門的な知識・スキルのある人材や、ノウハウが不可欠です。収益を拡大するために、的確なデータ分析と活用ができるような環境づくりも欠かせません。こうしたノウハウやリソースが不足している場合は、専門的な知見を持つ外部パートナーの協力を得る準備も必要となります。

利益が出るまで時間がかかる

サブスクリプションは、顧客数の増加に伴い、ゆるやかに収益が上がっていくビジネスモデルです。利益が出るまでに時間がかかるので、初期投資を回収するにも、ある程度の時間がかかることでしょう。事前に綿密な計画を立てて、利益が出せる時期や、投資分の回収ができるタイミングなどを見極めることが重要です。

継続的なフォローが必要

サブスクリプションは、「継続利用」が前提のビジネスモデルなので、解約を防ぐためのカスタマーサクセスが重要です。顧客のビジネス状況やサービスの活用状況のデータを元に、ニーズにマッチしたより魅力あるサービスへと、継続的に進化させなければなりません。常にサービスを改善し続けるための、最適な人材や体制・環境づくりが求められます。

詳細はこちら▼

【基礎編】サブスクリプションとは?他ビジネスとの違いやメリット・デメリットを解説

サブスクリプションサービス:顧客のメリット・デメリット

続いて、サブスクリプションサービスを利用する顧客側の、メリット・デメリットを紹介します。

顧客のメリット

導入のハードルが低い

ユーザーである顧客にとっては、新たなシステムやサービスを導入するのに、膨大なコストをかけずに済み、トライアル感覚で利用できるのが最大のメリットです。必要なときに必要な分だけを利用でき、一定期間無料など、お試し期間を用意しているものが多いのも魅力です。低額で始められ、自社の目的に合わなければいつでも解約ができるので、最適利用が可能となります。

保管する場所や管理が不要

情報システムの稼働に必要なサーバーやハードディスクなどを導入するとなると、場所の用意や、管理をする手間が発生します。一方のSaaS型サブスクリプションサービスは、クラウドサーバーのソフトウェアを利用するので、管理に手間がかからないことから、ランニングコストも抑えることができます。更新や、セキュリティレベルを確保するためのバージョンアップなどもベンダーが行うので、安心して利用できます。

顧客のデメリット

カスタマイズの自由度が低い

SaaS型のビジネルモデルであるサブスクリプションは、ソフトウェアの機能が限定されていることが多く、ベンダーが提供する以上のサービスを利用できません。自社の目的に合わせてカスタマイズしたくても制限されることが多く、逆にサービスに合わせて、運用や業務形態を変更する必要が出てくるかもしれません。

利用できないときもある

ベンダーによるバージョンアップやシステムメンテナンスの間は、利用が制限されることがあります。影響が出ないように、ユーザーが少ない時間帯にリリースやメンテは行われるものの、あくまでもベンダー都合なので、必要な時に利用できないこともあります。

不要なサービスが含まれることも

特にパッケージで提供されているサブスクリプションサービスには、自社に必要のない機能やコンテンツが含まれることもあります。しかし、定額提供が前提のサービスになるため、その分の料金も当然に支払う必要があります。サービス導入時に、自社に必要なコンテンツが大半を占めるサービスなのかを、詳細に吟味・検討する必要があります。

詳細はこちら▼

【基礎編】サブスクリプションとは?他ビジネスとの違いやメリット・デメリットを解説

主なBtoBサブスクリプションサービス

ここからは、代表的なBtoBのサブスクリプションサービスの例を紹介しましょう。

ソフトウェア提供サービス(SaaS=Software as a Service)

Microsoft365

業務システムのサブスクリプションサービスとしてよく知られているのが、「Microsoft 365(旧Office 365)」です。パッケージで提供されていたWord やExcel、PowerPointなどのOffice系ソフトの定番を、クラウド化することで、月額数百円で利用できるようにしました。価格の安さや導入の手軽さから利用者が増え、大幅な収益増を実現しています。

Salesforce

Salesforce社は、いち早くサブスクリプション型のサービスを始めた、SaaSの先駆け的存在です。同社が展開するサブスクリプションサービスの領域は、営業支援やカスタマーサービス、EC、マーケティング、コラボレーション、分析など多岐に渡り、SaaS分野における世界トップクラスのシェアと知名度を誇ります。

詳細はこちら▼

【実践篇】サブスクリプションビジネスの事例や成功のポイント、6つのKPI指標も一挙解説

【基礎編】カスタマーサクセス視点で見る「BtoBサブスクリプションサービスまとめ」

主なBtoCサブスクリプションサービス

サブスクリプションは、BtoCでもさまざまな領域でサービスが拡大しています。主なものを紹介しましょう。

音楽配信 「Spotify」

「Spotify(スポティファイ)」は、iTunesなどの音楽ダウンロードサービス全盛期に、先陣を切ってストリーミング配信サービスを開始しました。無料でも充分に楽しめるコンテンツを配信し、ユーザーニーズに合ったさまざまな仕掛けを展開していることが成功要因とされています。経営理念として「海賊版の撲滅」を掲げ、海賊版などの不法ファイルの共有ソフトよりも、はるかに便利なサービスを提供することで、音楽市場の収益を大幅に改善しました。

食品宅配事業 「Oisix」

安心安全な野菜の定期宅配サービス「Oisix(オイシックス)」は、新鮮な野菜や果物、オリジナルの無添加加工食品、料理キットなど、付加価値の高い商品をユーザーに届けるサブスクリプションサービスです。顧客の「熱狂度」というデータの分析で、細かなサービス改善を行い、顧客ニーズを常に満たしていることが成功の秘訣です。

自動車レンタル 「KINTO」

「KINTO(キント)」は、トヨタの個人向け愛車サブスクリプションサービスです。3年・5年・7年の契約プランから選ぶことができ、車の所有に必要な諸費用や保険料、メンテナンスなどをすべて含めた、月額定額料金が設定されています。Webで簡単に契約できる手軽さから、車離れが多い若年層の申込みを増やしています。

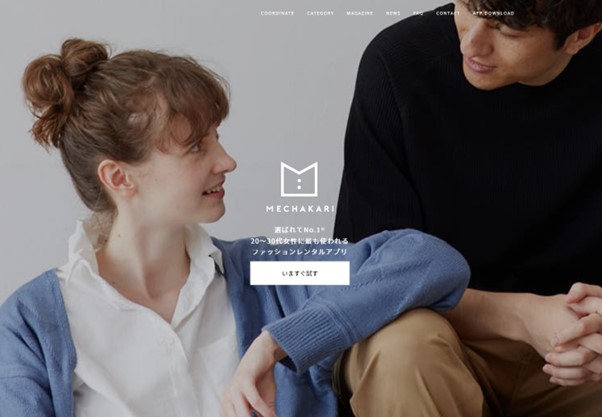

洋服・ファッションレンタル 「MECHAKARI」

「MECHAKARI(メチャカリ)」は、すべて新品・新作の洋服をレンタルできるサブスクリプションサービスです。月額2,980円~(税込3,278円~)で利用でき、プランによって人気ブランドの中から、月に1・3・5アイテムをレンタルできます。60日間借り続けたお気に入りのアイテムは、そのままもらえるなどのサービスもあり、若い女性を中心に人気となっています。

詳細はこちら▼

【基礎編】サブスクリプションとは?他ビジネスとの違いやメリット・デメリットを解説

サブスクリプションビジネスを成功させるには?

サブスクリプションビジネスは、顧客ロイヤルティを上げて継続させることが重要です。ここでは、サブスクリプションビジネスを成功に導くポイントを説明します。

組織全体の連携

顧客ロイヤルティを向上しLTVを最大化するには、セールスだけではなく、マーケティングやカスタマーサクセス/サポートなど、顧客管理に関わる全てのセクションが統一された意志を持って連携する必要があります。組織が一丸となって取り組むことができるKPI/KGIや方針を立て、連携できる仕組みを構築することで、効果の底上げと業務の効率化を実現します。

継続的に顧客ロイヤルティを向上させる

継続的なカスタマーサクセスを行い顧客ロイヤルティを向上させるには、競合にないCXの提供や、顧客のニーズに沿って選ぶことができる豊富なプランを用意するなどの対策が必要です。

顧客が「利用」することにより、今まで経験したことがない価値やベネフィットを得られるようにすることもそのひとつでしょう。また、サブスクリプションでは、気に入らなければすぐに競合に乗り換えられるリスクもあるので、競合ではなし得ないオリジナルコンテンツの提供も重要です。

自社の目的に合うかを事前に確認ができるトライアル期間の提供や、自社の状況や環境に合わせてプランを選択・変更できるようにしておくことも、顧客視点に立ったカスタマーサクセスの手法です。継続期間が長い優良顧客には、その顧客だけのパーソナライズサービスを提供すると、さらに深い信頼関係を構築できるでしょう。

定期的な効果確認と改善

MRR(月間経常収益):事業成長の確認と今後のアクションを具体化できる

MRR(Monthly Recurring Revenue)は、月間経常収益のことで、毎月繰り返し得られる収益のことです。

MRR = 顧客ごとの月額利用単価 × 顧客数

前月比のビジネス成長率や、新規顧客獲得数・解約数と収益の関係、今後のアクションの具体化などに利用します。

ARR(年次経常収益):年次の事業成長を確認できる

ARR(Annual Recurring Revenue)は、年次経常収益のことで、MMRの月次に対し、ARRは年次の動きを知る指標です。そのため、BtoB型SaaSのような、年間契約が主流のビジネスモデルになじみやすい指標です。

ARR = MRR × 12(ヶ月)

Churn Rate(解約率):高くなったら対策が必要。顧客の動向予測も可能

Churn Rate(チャーンレート)は、解約率のことです。チャーンレートには、解約したユーザーが一定期間内にどのくらい発生したかがわかる「カスタマーチャーンレート」と、収益ベースで算出する「レベニューチャーンレート」があります。

カスタマーチャーンレート = 月間の解約利用者数 ÷ 月初の利用者数(解約前の利用者数)

レベニューチャーンレート = その月に解約によって減少したMRR ÷ 前月末のMRR

サブスクリプションビジネスは、継続利用が前提なので、チャーンレートは重要な指標となります。高くなったらすぐに対策を組むようにします。また、チャーンレートで顧客の動向を予測できるので、中長期の収益見込みや資金計画などに利用できます。

CAC(顧客獲得コスト):ROI(投資収益率)を評価するのにも役立つ

CAC(Customer Acquisition Cost)は、顧客1社を獲得するために必要となるマーケティングからセールスまでのプロセス全体にかかるコストのことです。

CAC = 顧客獲得にかかった総コスト ÷ 獲得した顧客数

CACを最小にすることが経営の健全化につながり、ROI(投資収益率)を評価するのにも役立つため、経営方針と合致するCACの目標値を設定することが重要です。

APRU(ユーザー平均単価):ARPUが低いと収益増にならない

ARPU(Average Revenue Per Use)は、複数のプラン全体における、顧客ごとの平均収益のことです。顧客数が多くてもARPUが低いと収益増にならず、ARPUを上げるために顧客を増やさねばならないことになります。また、ARPU×顧客数で、将来的な利益も予測できます。ARPUは、サービス内容や価格設定によって異なるため、自社コンテンツの適正値を設定して増減を確認する必要があります。

ARPU = MRR ÷ 全顧客数

LTV(顧客生涯価値):顧客ロイヤルティと合わせて重視すべき指標

LTV(Life Time Value)は、顧客生涯価値のことで、顧客が生涯を通じてもたらしてくれる利益を指します。LTVが高いということは、解約せずに長期にわたってサービスを利用してくれているということなので、顧客ロイヤルティと合わせて重視すべき指標です。

LTV= ARPU × 粗利率 ÷ レベニューチャーンレート

▶詳細はこちら

【総集編】SaaS/サブスクリプションの重要指標「チャーンレート」徹底解説

【実践篇】サブスクリプションビジネスの事例や成功のポイント、6つのKPI指標も一挙解説

まとめ:継続利用が大前提のサブスクリプションビジネスは、充実したカスタマーサクセス活動を

サブスクリプションビジネスは、顧客の継続利用により安定した収益をもたらすビジネスモデルです。成功させるには、チャーンレートの低下や顧客ロイヤルティの向上、LTVの最大化が求められ、カスタマーサクセス活動を効果的に行うことが必須となります。競合にないCXの提供やパーソナライズサービスの用意など、顧客ニーズに合わせたアプローチや改善などを行うカスタマーサクセス活動を的確に行えば、顧客とのより深い信頼関係を築けることでしょう。

サブスクリプションビジネスを進めるのであれば、記事で紹介した成功事例や成功の秘訣を参考に、自社のカスタマーサクセス活動の充実を図るようにしてみましょう。

執筆者情報:

尾上 雄馬(おのうえ ゆうま)

2007年に株式会社ビーエスピー(現ユニリタ)入社。

ITサービス向けヘルプデスクSaaS「LMIS」を新規開発から開発を担当。

開発業務の傍らサポートも兼務していたが、解約率の高まりに危機感を感じ、2017年より同サービスのカスタマーサクセスチームを立ち上げ責任者を担当。

カスタマーサクセス管理用のツールを内製し、解約率半減を実現。

この管理ツールを汎用化し、Salesforce上で稼働するカスタマーサクセス管理SaaS「Growwwing」として販売開始、2020年7月より事業化し責任者を担当。

itSMF JapanにおいてクラウドSLA分科会副座長、サービスカタログ分科会座長も歴任。

『Growwwing 』サービス資料を無料でダウンロード

LTV最大化のためのカスタマーサクセスプラットフォーム『Growwwing グローウィング』のサービス資料を無料でダウンロードいただけます。

『Growwwing グローウィング 』は、解約防止とネガティブチャーンを達成する顧客管理が実現。Salesforceとの相性は全ツールNo.1です。