【基礎編】ネットプロモータースコア(NPS®︎)とは?基礎から活用のポイントに至るまで解説

「NPS®︎にはどんなメリット・デメリットがあるの?」

「NPS®︎の活用方法を知りたい」

このようにお考えではないでしょうか?

NPS®︎を、業績の向上に欠かせない「顧客ロイヤルティ」を測る指標として重要視する企業が増えています。しかし「顧客満足度調査や市場アンケートで充分なのでは?」と考える人も少なくないようです。

NPS®︎は、顧客満足度調査などとは根本的に異なるもので、適正に実施・活用すると、事業やサービスの「本質的な良さ」を評価することが可能となり、業績向上に向けた改善に大きく役立ちます。

そこで今回は、NPS®︎とは何なのか、計算方法や顧客満足度との違いを紹介してから、導入メリットや活用のポイントを解説します。NPS®︎の活用事例も紹介しますので、自社導入を検討する際のご参考にしてください。

NPS®︎(ネットプロモータースコア)とは

NPS®︎とは「Net Promoter Score」を略した言葉で、企業や製品、サービスに対する顧客の愛着度、つまり「顧客ロイヤルティ」を測る指標のひとつです。

顧客ロイヤルティの向上は、企業が業績を伸ばすうえで欠かせません。NPS®︎は、これまでほぼ「顧客満足度(CSAT)」一択であった顧客ロイヤルティの計測をより厳密にはかることに寄与するもので、製品やサービスのこれからの戦略を立てるのに役立ちます。

NPS®︎の計算方法

NPS®︎は、以下の手順で算出します。

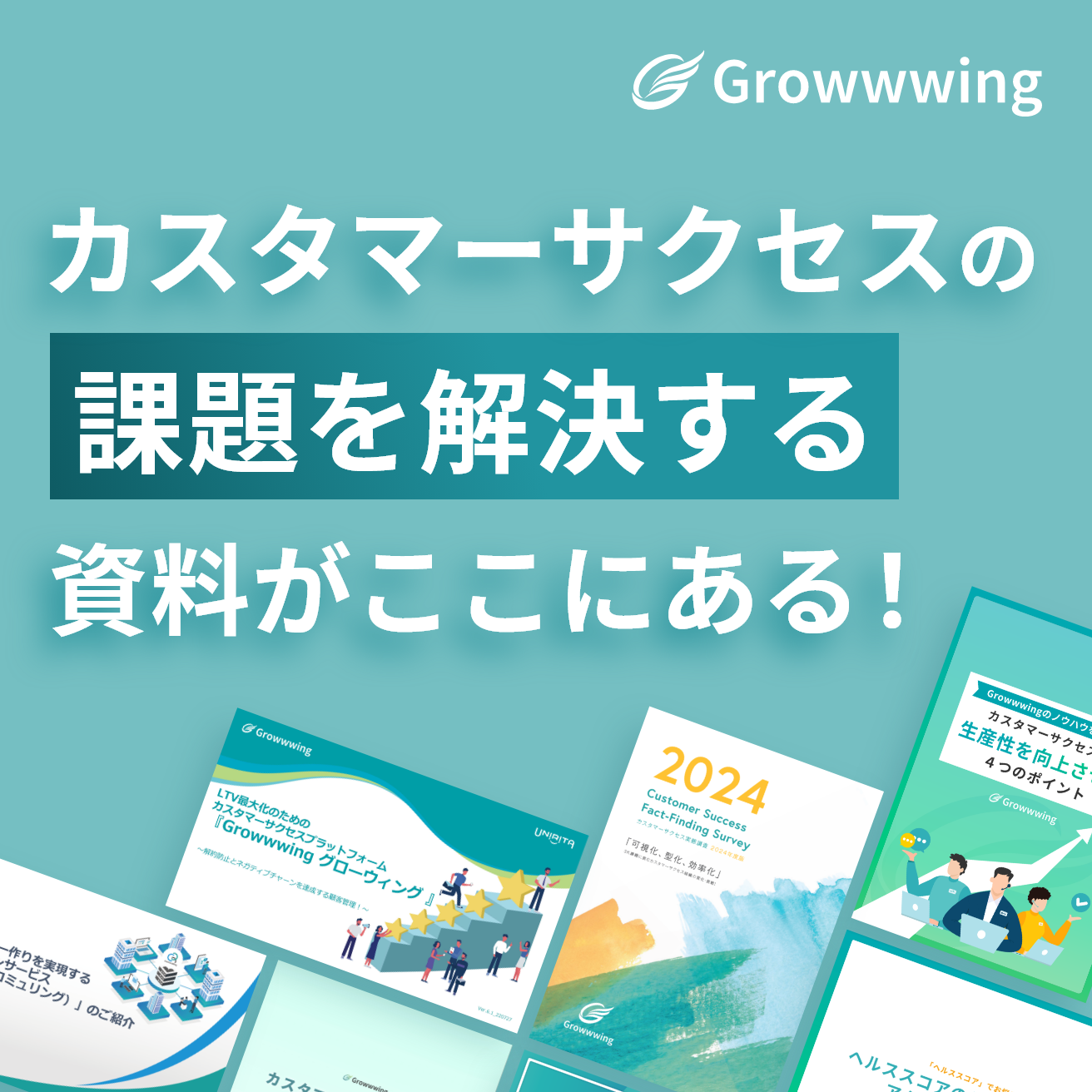

①顧客に「あなたが〇〇(企業や製品・サービスなど)を友人や知人にすすめる可能性はどれくらいありますか?」と質問し、0〜10の11段階で回答してもらう

②得られた回答から、スコアに応じて顧客を以下の3種に分類する

|

スコア |

顧客分類 |

特徴 |

|

10〜9 |

推奨者 |

満足度が高く、他者にもすすめてくれる |

|

8〜7 |

中立者 |

おおむね満足はしているものの、他者にすすめるほどではない |

|

6〜0 |

批判者 |

満足度が低く、他者にネガティブな意見を広める可能性がある |

③推奨者の割合と批判者の割合を計算する

<例>1000人中200人が推奨者、400人が批判者だった場合

推奨者の割合:200人÷1000人=20%

批判者の割合:400人÷1000人=40%

④推奨者の割合から批判者の割合を差し引いてNPS®︎を算出する

NPS®︎=推奨者の割合−批判者の割合

③の例では、

NPS®︎=推奨者の割合(20%)−批判者の割合(40%)=▲20%

となり、NPS®︎は−20となります。

このように、NPS®︎は推奨者が増えるほど数値は高く、批判者が増えるほど低くなるのが特徴です。

顧客満足度(CSAT)とNPS®︎の違い

顧客が自社に対してどの程度満足しているかを測るために「顧客満足度調査」を行っている企業も多いのではないでしょうか。そのため、さらにNPS®︎の調査まですることに対する必要性が今ひとつよく分からない方も多いようです。

顧客が自社に対してどの程度満足しているかを測るために「顧客満足度調査」を行っている企業も多いのではないでしょうか。そのため、さらにNPS®︎の調査まですることに対する必要性が今ひとつよく分からない方も多いようです。

顧客満足度とNPS®︎とのもっとも大きな違いは、収益との連動性です。顧客満足度では「顧客自身の今の満足度」を問うため、現時点の満足度しか測れません。今満足していても、将来どのような行動を取るのかは未知数です。

一方NPS®︎では「今後、どれぐらい友人や知人にすすめたいと思うかの度合い」」、つまり未来の行動を数値化します。そのため今後の収益性との相関が高いと考えられているのです。

NPS®︎導入のメリット

企業がNPS®︎を導入するのには、3つのメリットがあります。

シンプルで直観的に利用できる

NPS®︎は、顧客に「企業や製品・サービスなどを友人・知人に推奨したいか」という質問をするだけのシンプルで直感的なものです。顧客も質問に対し、0〜10から点数を選ぶだけなので簡単に答えられます。

アンケートを取る際も、製品やサービスを利用している顧客にDMを送る、自社サイトに掲載するといった形で簡単に実行できるのもメリットです。

顧客ごとにアプローチするための判断材料が入手できる

NPS®︎では、アンケートを取った顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類します。そのうえで「なぜそう答えたのか」を自由に記述する設問を用意しておくことで、顧客ごとにどうアプローチするかを判断できるようになります。

とくに批判者となった顧客が不満を感じている点を明らかにできれば、中立者や推奨者へ転化させる戦略を立てることが可能です。自社の顧客の考えを知り、最適なアプローチ方法を考えるのにNPS®︎は有効です。

NPS®︎比較サイトを活用することで自社のポジションを把握できる

NPS®︎は、どの企業も共通した質問を行うことから、競合他社との比較が容易です。そのためNPS®︎比較サイトを活用すれば、業界内での自社のポジションを把握できます。

たとえば業界平均が30なのに自社のNPS®︎が20であれば、競合企業に対抗するためにはさらなる努力が必要だと分かるでしょう。一方自社のNPS®︎が50なら、業界内では他社と比較して顧客から高い評価を得ていると判断できます。

NPS®︎の調査手順

ここからは、NPS®︎の調査を具体的に紹介します。アンケートを送る

アンケートを作成し、顧客に回答を依頼します。

アンケートは、顧客情報に登録されているメールアドレスにDMを送る、サービス購入後にアンケート画面を表示するといった方法があります。

アンケートの送信には、CRMやMA、カスタマーサクセスツールなどを活用するのがおすすめです。アンケートの作成から分析まで支援するツールを利用すると、気軽にNPS®︎を実施できます。

アンケート結果を集計する

アンケートへの回答が寄せられたら、「NPS®︎の計算方法」で示した手法に基づいて、結果を集計します。

アンケート集計結果を分析する

NPS®︎は、数値を出すことではなく、その結果を分析して活用するのが目的です。算出されたNPS®︎を業界平均やベンチマークとしている競合と比較し、自社が優れている・劣っている要因を探ります。

さらに記述式回答をもとに、顧客が不満を覚えている点を把握し改善するなど、批判者を中立者、さらには推奨者へと転化させるよう戦略を立て実行しましょう。NPS®︎は定期的に調査を実施し、対策後の変化を確認しながらPDCAを回すことが大切です。

NPS®︎を活用する際のポイント

NPS®︎を活用する際に押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

NPS®︎を活用する際に押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

顧客属性と目標を定義する

NPS®︎を実施する際には、調査対象とする顧客の属性と目的を定義することが重要です。

たとえば自社が開発した製品やサービスを導入してもらった企業にNPS®︎調査を実施する際、回答してもらいたい相手が「意思決定者」なのか「利用者」なのかは目的により異なります。製品やサービスの改善が目標であれば対象者は利用者ですし、プロモーション手法の見直しであれば意思決定者を選ぶ場合もあるはずです。

まずはどのような目標をもってNPS®︎を実施するのかを決め、それから顧客属性を定義すると良いでしょう。

数値結果を意味づけするためのアクションを定義する

NPS®︎のデメリットでも解説したとおり、NPS®︎は顧客ロイヤルティをより厳密に数値化し、製品やサービスの業界内の立ち位置を把握できるものの、それ単体ではなぜその数値となったのかの把握はできません。

NPS®︎で算出した数値結果に意味を持たせるためには、さらに詳しい顧客満足度調査やアンケートを行うなど、満足している点、不満に感じている具体的なポイントを洗い出す必要があります。そのためNPS®︎と平行し、ほかにどのようなアクションを起こすかを決めておくことも大切です。

批判者の減少、推奨者の増加に向けた改善アクションができる体制を作る

NPS®︎は推奨者の割合から批判者の割合を差し引いて算出するため、数値を高めるには、批判者を減少させる取り組みと、推奨者を増加させる取り組みが求められます。

そのためには、顧客がどのような不満を持っているのかを洗い出したうえで、どの部署がどのような対応をするのかを決める必要があります。NPS®︎の結果はほかの部署とも共有し、全社的に改善に向けて取り組める体制作りを進めましょう。

回答しない顧客の存在を軽視しない

NPS®︎では、アンケートを送った顧客全員が回答してくれるとは限りません。そのため得られた回答からNPS®︎を算出した場合でも、それが顧客の総意と捉えると判断を誤る可能性があります。

そもそもアンケートに回答してくれる顧客は、自社に対して能動的に関わろうと、ある程度好意的な意思を持っていると考えられます。逆にいえば、全体数と比較して回答者の割合が著しく少ない場合には、関心度合いの低い顧客が多い可能性もあるでしょう。そういったサイレントマジョリティーの存在を軽視しないためには、自社の規模にあった回答数を獲得できるよう、回答に対するメリットを用意するなど、工夫することが大切です。

NPS®︎アンケートの事例

最後にNPS®︎を活用し、業績を伸ばすのに成功している企業の事例を3つ紹介します。

ヤクルトスワローズの事例

ヤクルトスワローズでは、顧客アンケートを実施していたものの、個別の不満点を拾い出し改善案を話し合うだけで、全体の傾向を分析できないとの問題を抱えていました。

そこでNPS®︎を導入し、自由記述されたファンの声を拾い上げて分析を始めました。その結果「地域にいるファンの要望に応えられていない」「記念品のニーズがズレている」ことが分かります。これらを改善した結果、ファンクラブ会員数が2.5倍に上昇。より愛着の強い「プラチナ会員」の数を増やすのにも成功したのです。

ソニー損保の事例

ソニー損保では、顧客満足度が90%を超えるなか、NPS®︎を試験的に導入。その結果「ソニー損保だから」といった積極的理由ではなく「他社検討が面倒」などの消極的な理由で継続している顧客が多数いると分かりました。

さらに調査を進めたところ、NPS®︎の数値と継続率・好意的な口コミにプラスの相関関係があることをつかみます。NPS®︎がリピート率と新規獲得数増加につながる指標となると確信し、よりよいCXを提供するといった施策によるロイヤルティ向上を目指す取り組みを強化しました。

その結果、ダイレクト自動車保険19年連続1位を維持し続けているのです。

Airbnbの事例

「空き家を貸したいホスト」と「部屋を借りたいゲスト」をつなぐAirbnbでは、ユーザーによる「友達紹介」に注力し、ユーザー数を増やしてきました。そのための指標としているのがNPS®︎です。

Airbnbでは、旅が終わったゲストからNPS®︎を取得しています。その結果、批判者と比較して、推奨者の再予約率や紹介率は13%も高いことが判明しました。その一方、9〜10点をつけてもレビューを残さなかったユーザーの再予約率や紹介率は批判者と変わらず、反対にNPS®︎に協力しなくてもレビューを残したユーザーは、推奨者と同様の高い数値を示すことを突き止めます。

Airbnbは、NPS®︎を参考値とし、そこからさらに深掘りして分析を進めることで、紹介率向上に役立てているのです。

まとめ

NPS®︎は、自社の製品やサービスを、顧客が「どれぐらい友人や知人にすすめたいと思うかの度合い」を0〜10の11段階で回答してもらう評価指標です。シンプルで直感的であるため簡単に実施でき、数値を把握することで、自社の製品やサービスに対する本質的な顧客の評価を把握するのに役立ちます。

しかしNPS®︎は、単体ではその結果になった理由を明らかにするのが困難で、目標や対象を明確にし、製品やサービスに求める改善点に関するアンケート等と組み合わせて活用するなど、あわせてどのようなアクションをとるのかを事前に準備し、結果に基づいた改善活動を迅速に実行できるよう体制を整えておく必要があります。

NPS®︎を導入するには、アンケートの作成から配布、集計まで行えるツールを導入するのもおすすめです。次回公開予定の「【2022最新】おすすめのカスタマーサクセスツール15選比較」で紹介していますので、ぜひご覧ください。

※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標またはサービスマークです。

執筆者情報:

松本 隼陽(まつもと じゅんや)

2018年にBtoCスタートップ企業に入社後、訪問営業を経験。 2019年にエンジニアリング会社へ転職し、開発・運用保守・サポートの現場を経験。 その後、2022年に株式会社ユニリタに転職し、カスタマーサクセスチームのリーダーとして、オンボーディング支援やセミナー講師を担当するなど日々奮闘中。

『Growwwing 』サービス資料を無料でダウンロード

LTV最大化のためのカスタマーサクセスプラットフォーム『Growwwing グローウィング』のサービス資料を無料でダウンロードいただけます。

『Growwwing グローウィング 』は、解約防止とネガティブチャーンを達成する顧客管理が実現。Salesforceとの相性は全ツールNo.1です。